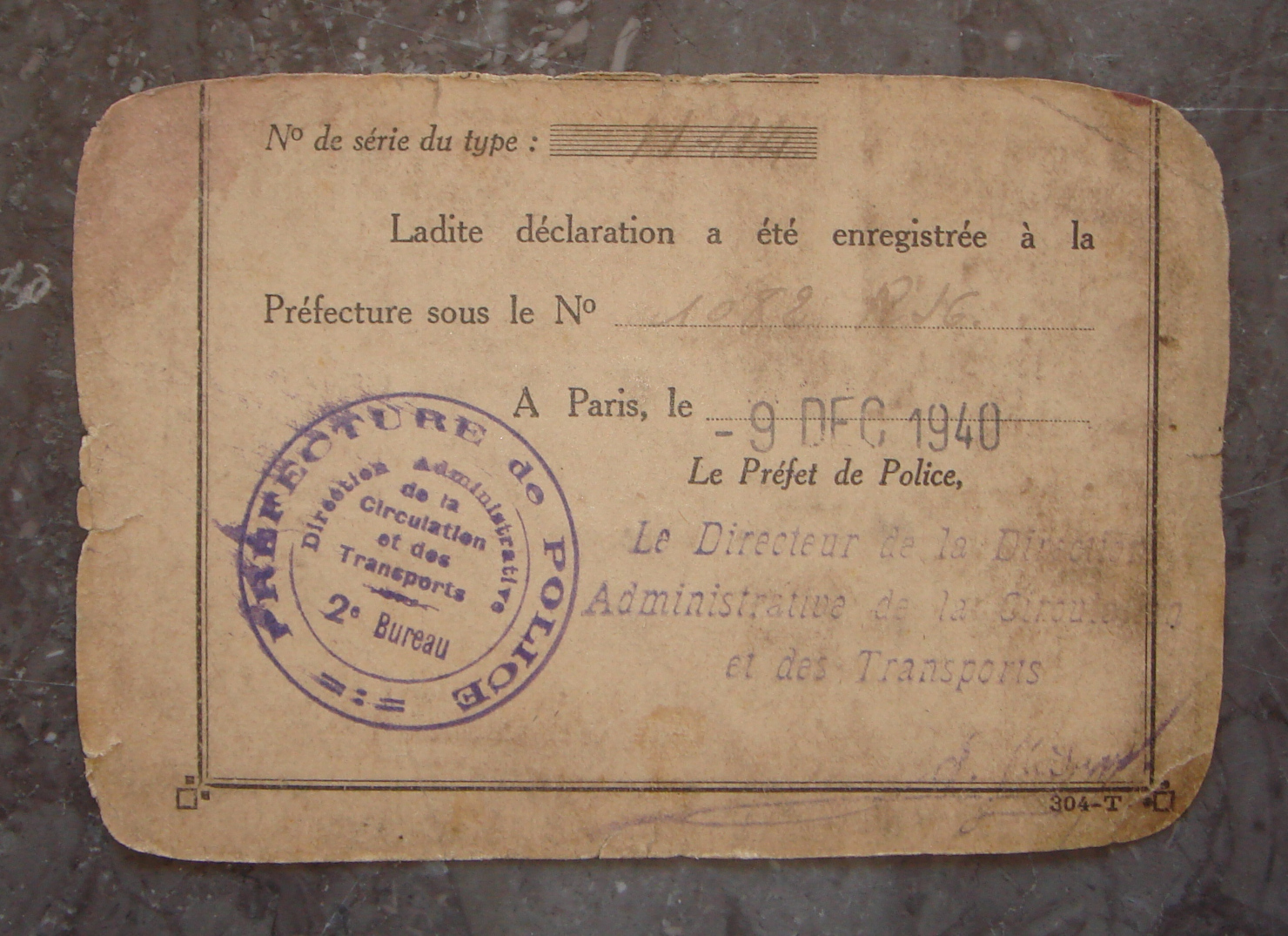

Carte grise de vélo d'Hubert Cloix

Légende :

Carte grise délivrée à Hubert Cloix le 9 décembre 1940.

Genre : Image

Type : Document officiel

Producteur : Photo Frantz Malassis

Source : © Collection Hubert Cloix Droits réservés

Date document : 9 décembre 1940

Lieu : France - Ile-de-France - Paris - Paris

Analyse média

Après la défaite de mai-juin 1940, les Allemands occupent la moitié de la France. Le vainqueur impose des contraintes aux Français. Les utilisateurs de cycles n’y échapperont pas. Ils devront limiter l’éclairage de leurs vélos en obstruant une partie du phare avant avec un cache ne laissant passer qu’un filet de lumière et enregistrer chacun de leurs vélos à la Préfecture qui délivre une carte grise avec un numéro. Ce numéro est peint sur une plaque minéralogique de 12 X 16 cm environ, en caractère noirs sur fond jaune. Cette plaque est fixée sur le garde-boue arrière. Par cette mesure les Allemands peuvent surveiller la population et spécialement les résistants. Cette mesure prend effet dès le mois de décembre 1940.

Frantz Malassis d'après le témoignage d'Hubert Cloix recueilli en juillet 2017

Contexte historique

Témoignage d’Hubert CLOIX sur l’usage de sa bicyclette dans la Résistance

Recueilli par Frantz Malassis en juillet 2017

Par son métier, mon père Georges CLOIX avait des remises notamment chez « Mestre et Blatjé » avenue de la Grande Armée à Paris (XVIIe arrondissement). Avant-guerre, il m’achète un vélo, un des meilleurs à l’époque : un « Génial Lucifer ». Il est doté de 3 vitesses, d’un frein à tambour à l’arrière, de pneus ½ ballon pour le confort et d’un porte-bagages à l’arrière du vélo. L’éclairage électrique est assuré par une petite dynamo tournant par frottement sur le pneu de la roue avant. Une petite sacoche attachée à l’arrière de la selle comprenait tout le matériel de réparation en cas de crevaison : clefs pour démonter le pneu, râpe pour strier la chambre à air, colle et rustines pour boucher les trous.

Chaque année, le propriétaire d’un vélo devait s’acquitter d’une taxe auprès des impôts indirects en achetant chez le buraliste une plaque en métal léger frappée du millésime de l’année en cours laquelle était fixée sur l’avant du vélo.

Après la défaite de mai-juin 1940, les Allemands occupent la moitié de la France. Le vainqueur impose des contraintes aux Français. Les utilisateurs de cycles n’y échapperont pas. Ils devront limiter l’éclairage de leurs vélos en obstruant une partie du phare avant avec un cache ne laissant passer qu’un filet de lumière et enregistrer chacun de leurs vélos à la Préfecture qui délivre une carte grise avec un numéro. Ce numéro est peint sur une plaque minéralogique de 12 X 16 cm environ, en caractère noirs sur fond jaune. Cette plaque est fixée sur le garde-boue arrière. Par cette mesure les Allemands peuvent surveiller la population et spécialement les résistants. Cette mesure prend effet dès le mois de décembre 1940.

Les Allemands surveillant les chemins de fer par des contrôles des voyageurs à bord des trains mais surtout aux sorties des gares, le vélo est donc devenu indispensable pour les résistants dans leurs déplacements incessants.

Cependant, à cette époque, les vélos n’avaient pas tous les perfectionnements des vélos actuels. De plus, en ces périodes de pénurie et d’utilisation d’erzatz, la gomme n’avait pas la résistance des pneus fabriqués de nos jours. Le caoutchouc des chambres à air n’était pas non plus de qualité. Les crevaisons étaient donc fréquentes.

Je me souviens de deux anecdotes à ce sujet.

En 1943, j’ai effectué un trajet à bicyclette de Corbigny (Nièvre) à Paris, soit 250 km environ, en partant à 5 heures, moment de la fin du couvre-feu imposée par les Allemands. Au bout de 60 km, à Gy-l’Evêque (Yonne), je connais une première crevaison. Comme dans chaque village, il y a un marchand de vélos qui est aussi mécanicien-cycle. Il répare la chambre à air. Quarante kilomètres plus loin, à Joigny (Yonne), je fais réparer une nouvelle crevaison par un mécanicien. Enfin, 20 km avant Paris, à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), je suis victime de la troisième crevaison de la journée. Le mécanicien encore ouvert refuse de réparer. Heureusement, une concierge vient m’aider. Elle me donne une cuvette d’eau pour repérer l’endroit de la fuite. On gratte la chambre à air pour faire des stries, de façon à ce que la rustine adhère bien avec la colle spéciale caoutchouc. J’arrivé en fin à Paris à 19h30.

En 1943, les chambres à air de mon vélo sont hors d’usage mais il m’est impossible d’en acheter de nouvelles sans les formalités administratives nécessaires pour obtenir des bons d’achat. Je parviens malgré tout à m’en procurer par des chemins détournés. À la rentrée d’octobre 1940 alors élève au lycée Rollin de Paris en première A’ (latin et une langue vivante), j’avais un camarade de classe pas très courageux qui me demandait de faire ses devoirs de Français. En contrepartie, il me donnait des cartouches de cigarettes anglaises provenant d’un dépôt anglais abandonné lors de la débâcle. Ces cartouches de cigarettes anglaises de la marque The Three Castle me servirent de monnaie d’échange pour me procurer les chambres à air tant convoitées par l’intermédiaire d’un autre camarade de classe qui lui avait dans ses relations une personne qui travaillait le caoutchouc et fabriquait entre autre des chambres à air.

En plus de mes déplacements quotidiens dans Paris de mon domicile à HEC (1), voici une idée des périples que j’ai accomplis à bicyclette durant l’été 1944.

Le 5 juin 1944, je reçois la visite de mon chef direct au sein du mouvement de Résistance « Vengeance », le commandant Fromonot, qui m’annonce le Débarquement pour le lendemain. Il me donne l’ordre de quitter Paris, par crainte que les Allemands n’arrêtent tous les jeunes Français, et de me rendre dans un maquis du Morvan dans lequel devait se créer une compagnie « Vengeance ». Pendant quelques jours, tous les soirs, je me rends hors de Paris pour éviter d’être arrêté. Je réside alors dans un pavillon à Sainte-Geneviève des Bois au sud de Paris mis à ma disposition par leur propriétaire : la famille Pochitaloff dont leurs deux fils sont à l’école avec moi.

Le 12 juin 1944, je me rends toujours à bicyclette à la maison des examens rue de l’abbé de l’Épée à Paris (Ve arrondissement) pour un examen de licence en Droit.

Dès la fin des épreuves, je pars définitivement hors de Paris vers le Morvan. Je roule jusqu’à Chartrettes (Seine-et-Marne) près de Fontainebleau où des amis m’accueillent chaleureusement avec un dîner et me loge pour la nuit. Dès le réveil, je prends la direction de Corbigny. Pour éviter les routes nationales trop surveillées par les Allemands, je circule sur de petites routes traversant de petits villages comme Courtry, Torcy …

Lorsque j’ai soif, je m’arrête à un puit, que l’on trouvait à l’époque dans chaque village, et remonte de l’eau grâce à un seau mit à disposition. Trente kilomètres avant d’arriver à Corbigny, au niveau de Clamecy, le trajet comporte de bonnes côtes. Mal nourri, épuisé par ce parcours allongé par la circulation sur de petites routes et chargé de bagages il m’est impossible de continuer (2). Étant du pays, je trouve une solution pour me ménager : prendre le chemin de halage qui longe la berge du canal du Nivernais qui passe à Clamecy et à Chitry-les-Mines. Le sol de chaque bief (3) est parfaitement horizontal. Au passage des écluses, je descends de vélo pour franchir à pied la montée due à ses installations. Arrivé à Chitry-les-Mines, il me reste seulement trois kilomètres en côtes et plats pour rallier Corbigny où se trouve une petite garnison allemande. J’y retrouve ma famille et trois camarades de « Vengeance ». Par prudence, le soir nous couchions en dehors de la ville, chez mes oncles et tantes. Pendant quelques jours avant la montée du maquis, cette équipe du mouvement « Vengeance » se met à la disposition du chef de zone de résistance à Corbigny : Jules Philizot (Segreta). Comme couverture, nous travaillons dans une scierie appartenant à mon père. J’effectue alors quelques missions de liaisons grâce à mon vélo.

Le 7 juillet 1944, je reçois l’ordre de monter au maquis. Voyage qui n’est pas sans risque puisque je porte des vêtements militaires et notamment un casque Adrian modèle 1926 (4) posé sur le porte-bagages de mon vélo. Heureusement, je ne rencontre pas de patrouilles allemandes sur le trajet. Dès le lendemain de mon arrivée, le chef de zone Jules Philizot ramènera ma bicyclette à Corbigny où elle sera mise à l’abri chez mes grands-parents jusqu’au 16 septembre 1944.

En effet, le 15 septembre les maquisards sont libérés. Tous ceux de Paris se retrouvent à Corbigny pour entreprendre leur retour vers la Capitale… bien sûr en vélo puisque les lignes ferroviaires ne sont pas encore rétablies. Ce retour à Paris a été folklorique. Pour ma part, j’avais une bicyclette en parfait état, mais beaucoup d’autres camarades n’avaient pas de vélos. Heureusement, les habitants de Corbigny ont offert spontanément des vélos mais pas toujours en parfait état ou bien des vélos de femme trop petits pour ceux qui devaient les monter. Ce petit peloton avança cahin-caha, attendant les retardataires. En cours de route, un camarade abandonne dans une grande côte mais à coup d’énergie, il repart et rattrape le groupe. Ainsi réunis, cette jeune bande joyeuse arrive à Chartrettes, où la famille Poulet, les reçoit avec cœur et nous offre le dîner et le coucher. Dès le matin, l’équipe roule vers Paris où chacun retrouve sa famille respective.

(1) Hubert Cloix suit sa scolarité au lycée Rollin à Paris (IXe arrondissement) de 1929 à 1942, à la prépa de Chaptal (VIIIe arrondissement) durant l’année 1942-1943 puis à HEC (108, boulevard Malherbes- Paris XVIIe) à partir de novembre 1943. Son domicile parisien est situé au 28, rue du Château-Landon (Xe arrondissement).

(2) Malgré l’absortion de réserves de sucre constitué sur ma ration quotidienne.

(3) Bief : section d’un canal entre deux écluses.

(4) Au moment de la débacle, Hubert Cloix se trouve à Corbigny chez ses grands-parents. Il récupère à cette occasion du matériel abandonné par la troupe française dont une veste et un casque Adrian modèle 1926. Il récupère et enterra également des armes qui 4 ans plus tard se révèleront inutilisables car trop corrodées. Au moment des combats de la libération du Morvan, les hommes de la compagnie André du maquis Bernard souhaitent être équipés de casques. Hubert Cloix récupèrera auprès des habitants d’Ouroux-en-Morvan et des alentours des casques dont beaucoup ont été fournis par des anciens combattants de la Guerre 1914-1918.

Frantz Malassis

Voir le bloc-notes

()

Voir le bloc-notes

()