Parachutages et atterrissages, l'armement de la Résistance

- Pédagogie

- Chronologie

- Cartographie

- Bibliographie

- Partenaires

- Crédits

- Introduction

ESPACE PEDAGOGIQUE

Objectif de cet espace : permettre aux enseignants d\'aborder plus aisément, avec leurs élèves, l\'exposition virtuelle sur la Résistance dans la Drôme en accompagnant leurs recherches et en proposant des outils d’analyse et de compréhension des contenus.

L'espace d'exposition s'articule autour d'une arborescence à quatre entrées :

- Zone libre et Occupation,

- Résistance,

- Libération et après-libération,

- Mémoire.

Chaque thème est introduit par un texte contextuel court. A partir de là, des documents de tous types (papier, carte, objet, son, film) sont présentés avec leur notice explicative.

La base média peut être aussi utilisée comme ressource pour les enseignants et leurs élèves dans le cadre de travaux collectifs ou individuels, en classe ou à la maison.

Pour l'exposition sur la Résistance dans la Drôme, sont proposés aux enseignants des parcours pédagogiques (collège et lycée), en lien avec les programmes scolaires, utilisant les ressources de l'exposition :

1/ Collège :

- Note méthodologique

- Parcours pédagogiques composés de :

. Fiche 1 : La France vaincue, occupée et libérée,

. Fiche 2 : Le gouvernement de Vichy, la Révolution nationale et la Collaboration,

. Fiche 3 : Vivre en France durant l'Occupation,

. Fiche 4 : La Résistance.

2/ Lycée :

- Note méthodologique

- Parcours pédagogiques composés de :

. Dossier 1 : L'Etat français (le régime de Vichy),

. Dossier 2 : Les Juifs dans la Drôme (antisémitisme, persécution, arrestation, déportation, protection),

. Dossier 3 : Les résistants,

. Dossier 4 : La Résistance armée,

. Dossier 5 : La Résistance non armée,

. Dossier 6 : La vie quotidienne.

Si vous êtes intéressés par ces dossiers, contactez nous : [email protected]

Réalisation des dossiers pédagogiques : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).

1. De la déclaration de guerre à l’Armistice, le 22 juin 1940 : Un mois après le début de leur attaque en mai 1940, les Allemands atteignent le nord de la Drôme. L’Armistice arrête les combats sur la rivière Isère. Le nord du département est occupé par les troupes allemandes.

2. De l’Armistice à l’occupation allemande, le 11 novembre 1942 : La Drôme est située en zone non occupée.

3. Du 11 novembre 1942 au 9 septembre 1943 : La Drôme est placée sous administration et occupation italiennes.

4. Du 9 septembre 1943 au 31 août 1944 : l’armée allemande occupe la Drôme ; c’est la période la plus intense pour la lutte contre l’ennemi et le gouvernement de Vichy.

Il s'agit d'une sélection de cartes nationales et locales sur la Résistance. La plupart de ces cartes ont été réalisées par Christophe Clavel et Alain Coustaury. Il s'agit d'une co-édition AERI-AERD tous (droits réservés)

France de 1940 à 1944

France de 1940 à 1944

Départements français sous lOccupation

Départements français sous lOccupation

Régions militaires de la Résistance en 1943

Régions militaires de la Résistance en 1943

La Drôme, géographie physique

La Drôme, géographie physique

Esquisse de découpage régional de la Drôme

Esquisse de découpage régional de la Drôme

Les communes de la Drôme

Les communes de la Drôme

Carte des transports en 1939

Carte des transports en 1939

Le confluent de la Drôme et du Rhône

Le confluent de la Drôme et du Rhône

Densité de la population de la Drôme en 1939

Densité de la population de la Drôme en 1939

Densité de la population de la Drôme en 1999

Densité de la population de la Drôme en 1999

Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999

Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999

Laérodrome de Montélimar-Ancône

Laérodrome de Montélimar-Ancône

Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie

Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie

Les caches des armes et du matériel militaire

Les caches des armes et du matériel militaire

Les terrains de parachutages dans la Drôme

Les terrains de parachutages dans la Drôme

Bombardements alliés et allemands dans la Drôme

Bombardements alliés et allemands dans la Drôme

Immeubles détruits par les Allemands et la Milice

Immeubles détruits par les Allemands et la Milice

Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944

Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944

Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943

Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943

Implantation et actions de la compagnie Pons

Implantation et actions de la compagnie Pons

FFI morts au combat ou fusillés

FFI morts au combat ou fusillés

Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944

Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944

Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944

Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944

Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944

Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944

Combovin, 22 juin 1944

Combovin, 22 juin 1944

Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944

Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944

Combat de Gigors 27 juillet 1944

Combat de Gigors 27 juillet 1944

Le sabotage du pont de Livron

Le sabotage du pont de Livron

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944

Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés

Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés

Déportation, arrestations dans la Drôme

Déportation, arrestations dans la Drôme

Déportation des Juifs dans la Drôme

Déportation des Juifs dans la Drôme

Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département

Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département

Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme

Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme

Perceptions de la Résistance drômoise

Perceptions de la Résistance drômoise

Publications locales :

Une bibliographie plus détaillée sera accessible dans l’espace « Salle de consultation » du Musée virtuel.

SAUGER Alain, La Drôme, les Drômois et leur département. 1790-1990. La Mirandole. 1995.

GIRAUDIER Vincent, MAURAN Hervé, SAUVAGEON Jean, SERRE Robert, Des Indésirables, les camps d’internement et de travail dans l’Ardèche et la Drôme durant la Seconde Guerre mondiale. Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 1999.

FÉDÉRATION DES UNITÉS COMBATTANTES DE LA RÉSISTANCE ET DES FFI DE LA DRÔME, Pour l’amour de la France. Drôme-Vercors. 1940-1944. Peuple Libre, Valence, 1989.

DE LASSUS SAINT-GENIÈS (général), DE SAINT-PRIX, Combats pour le Vercors et la Liberté. Peuple Libre, Valence, 1982.

LA PICIRELLA Joseph. Témoignages sur le Vercors, 14e édition, Lyon, 1994

LADET René, Ils ont refusé de subir. La Résistance en Drôme. Auto-édition. Portes-lès-Valence, 1987.

DREYFUS Paul, Vercors, citadelle de Liberté, Arthaud, Grenoble, 1969.

MARTIN Patrick, La Résistance dans le département de la Drôme, Paris IV Sorbonne, 2002.

SERRE Robert, De la Drôme aux camps de la mort, Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 2006.

SUCHON Sandrine, Résistance et Liberté. Dieulefit 1940-1944. Éditions A Die. 1994.

VERGNON Gilles, Le Vercors, histoire et mémoire d’un maquis, L’Atelier, Paris, 2002.

Dvd-rom La Résistance dans la Drôme et le Vercors, éditions AERD-AERI, 2007.

Ce travail n’aurait pu avoir lieu sans l’aide financière du Conseil général de la Drôme, du Conseil régional de Rhône-Alpes, du Groupe de Recherches, d’Études et de Publications sur l’Histoire de la Drôme (GRÉPHiD) et de l'AERD qui y a affecté une partie des recettes de la vente des dvd-roms, La Résistance dans la Drôme et le Vercors.

L’équipe de la Drôme tient à les remercier ainsi que :

- l’Office départemental des anciens combattants (ONAC),

- la Direction départementale de l’équipement de la Drôme (DDE),

- le Centre départemental de documentation pédagogique de la Drôme, (CDDP),

- le personnel et la direction des Archives départementales de la Drôme, de l’Isère, des Archives communales de Allan, de Crest, de Die, de Grâne, de Montélimar, de Romans-sur-Isère, de Triors, de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, de Saint-Uze,

- les Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), le National Archives and Records Administration (NARA), The National Archives (les archives nationales britanniques), Yad Vashem,

- le Musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation de Romans, le Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, le Mémorial de La Chau, le Musée de Die, le Musée Saint-Vallier, la Médiathèque de Montélimar, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le Mémorial Shoah, l’Association des Amis du Musée des blindés de Saumur, le Musée de la Division Texas (USA),

- l’Association Études drômoises, l’Association Mémoire d’Allex, l’Association Sauvegarde du Patrimoine romanais-péageois, l’Association Mémoire de la Drôme, l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, l’Association Patrimoine, Mémoire, Histoire du Pays de Dieulefit, l’Amicale maquis Morvan, la Fédération des Unités Combattantes et des FFI de la Drôme, l’Association nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.

Mais nos remerciements s’adressent surtout à toutes celles et tous ceux, notamment résistantes, résistants et leurs familles, qui ont accepté de livrer leurs témoignages, de nous confier leurs documents et leurs photographies. Ils sont très nombreux et leurs noms figurent dans cette exposition. Ils s’apercevront au fil de la lecture que leur contribution a été essentielle pour l’équipe qui a travaillé à cette réalisation. Grâce à eux, une documentation inédite a pu être exploitée, permettant la mise en valeur de personnes, d’organisations et de faits jusqu’alors méconnus. Grâce à eux nous avons pu avancer dans la connaissance de la Résistance dans la Drôme et plus largement dans celle d’une histoire de la Drôme sous l’Occupation.

L’étude de cette période et des valeurs portées par la Résistance, liberté, solidarité, justice et progrès social…, nous semble plus que jamais d’actualité.

CONCEPTION, RÉALISATION

Maîtres d’ouvrage : Association pour l’Élaboration d’un Cédérom sur la Résistance dans la Drôme (AERD), en lien avec l'Association pour des Études sur la Résistance intérieure (AERI) au niveau national.

Maîtrise d’ouvrage : Carré multimédia.

Gestion de projet AERI : Laurence Thibault (directrice) – Laure Bougon (chef de projet) assistée d’Aurélie Pol et de Fabrice Bourrée.

Groupe de travail : Pierre Balliot, Alain Coustaury, Albert Fié, Jean Sauvageon, Robert Serre, Claude Seyve, Michel Seyve. Patrick Martin et Gilles Vergnon interviennent sur des notices spécifiques.

Sont associés à ce travail tous ceux qui ont participé à la réalisation du Dvd-rom La Résistance dans la Drôme, et qui par la même, ont contribué à une meilleure connaissance de la Résistance dans le département.

Groupe pédagogique : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).

Cartographie : Christophe Clavel et Alain Coustaury.

![]()

Le combat de la Résistance est, jusqu'au moment où elle peut se procurer des armes, un combat d'opposition politique, culturelle, religieuse.

Se procurer des armes devient plus facile au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Libération. Mais elles seront toujours insuffisantes en nature, qualité et quantité.

La Drôme n'est pas un théâtre de combats lors des opérations de septembre 1939 à la mi-juin 1940. Les derniers engagements de la campagne de France, juste avant l'armistice, dans le nord du département et sur l'Isère ne laissent guère d'armes sur le terrain. Peu d'entre elles seront récupérées, d'autant qu'à ce moment-là la volonté de continuer le combat armé est quasiment absente, sauf pour un petit nombre de militaires. Sitôt après la défaite, le réseau Camouflage du matériel (CDM) peut dissimuler quelques armes qui seront, pour la plupart, récupérées par les Italiens fin 1942.

Le département n'a pas de grands arsenaux, source possible d'armes pour les Résistants. Bourg-lès-Valence possède, en 1940, une cartoucherie qui sera souvent « visitée » par la Résistance, notamment en décembre 1943. C'est avec les premiers parachutages d'armement léger de septembre 1943 que les Alliés fournissent de quoi mener des actions de guérilla aux maquisards drômois. Mais aucun armement lourd n'est parachuté. Ces parachutages s'intensifient aux moments des débarquements des 6 juin et 15 août 1944, et les FFI, notamment ceux du Vercors, seront, en partie, équipés d'armes individuelles pour les combats de la Libération.

![]() Airdrops and landings, the armament of the Resistance

Airdrops and landings, the armament of the Resistance

The struggle of the Resistance, until it is able to obtain weapons, is a battle of political, cultural and religious opposition.

Obtaining weapons becomes easier with the approach of the Libération. But they are always inadequate in kind, quality, and quantity.

Drôme is not in the theatre of combat operations from September 1939 until mid-June 1940. The latest campaign commitments in France, just before the armistice in the north of Isère, leave no weapons on the ground. Few of them will be recovered, especially because at the time the armed struggle continuance is almost absent except for a small number of soldiers. Immediately following the defeat, the CDM, (Camouflage du matériel), conceals weapons that the Italians will recover by late 1942.

The district of Drôme does not have large arsenals, potential sources of weapons for the Resistance. Bourg-lès-Valence held in 1940, a cartridge that is often "visited" by the Resistance, particularly in December 1943. With the first airdrops of small arms in September 1943, the Allies provide enough to lead maquisards into action in Drôme. But no heavy weaponry is dropped. These airdrops intensify at the times of landing on June 6 and August 15, 1944 and the FFI, (Forces françaises de l'intérieur), including those of Vercors are partially equipped with personal weapons for fighting for the Libération.

Traduction : Grace Hoffman

Source : Dvd-rom La Résistance dans la Drôme-Vercors, éditions AERI-AERD, février 2007.

-

Comps, parachutage de Michel Poniatowski -

Terrains de parachutage dans la Drôme -

Groupe de résistants posant devant une pièce d'artillerie ... -

Parachutage et littérature -

Brochure multilingue pour l'utilisation des armes et des ... -

Page d'une brochure -

Maquisards à l'entraînement dans une forêt -

Note du capitaine -

Note du 1er juillet 1944 du capitaine -

Note de service à l'adresse du capitaine Paul Pons datée du ... -

Chenillette Citroën utilisée par la Résistance -

Canon antichar allemand de 37 mm

Parachutage et littérature

- Médias liés

- Contexte historique

- Analyse média

|

Comps, parachutage de Michel Poniatowski |

Parachutage du 14 juillet 1944 à Vassieux-en-Vercors |

Parachutage nocturne / Night Parachuting |

Terrains de parachutage dans la Drôme |

Nous possédons de nombreux témoignages de parachutages. Celui dun grand écrivain, philosophe apporte une vision particulière sur un des épisodes les plus célèbres de la Résistance.

Emmanuel Mounier, à Dieulefit, évoque à plusieurs reprises les parachutages. Il remarque particulièrement ceux où sont parachutés des soldats alliés.

Le 2O juillet (1944):

«Ce matin, jour de marché, quelques officiers ont été vus dans les rues, des officiers canadiens parachutés la nuit dernière, dit-on» On peut observer que lorigine canadienne des soldats alliés est souvent citée. Le 21, à Vassieux-en-Vercors, au sol, on pense que les planeurs amènent des Canadiens. Quelques lignes plus loin, Emmanuel Mounier reconnaît son ignorance de lorigine des hommes parachutés. Il les décrit comme faisant partie dun Kommando, terme allemand alors quil faut écrire OG (groupe opérationnel). Limprégnation linguistique allemande est réelle !

Cest lépoque de nombreux parachutages.

«Les deux nuits précédentes ont bourdonné de parachutages, en effet, exceptionnellement abondants. Entre un champ de blé et un champ de luzerne, on voit des jeunes gars employés à enfourner un tas de parachutes ou une pyramide de mitraillettes, pour vingt quatre heures, dans quelque grangeon (terme local dun petit bâtiment de quelques mètres carrés) abandonné doù ils seront emmenés plus loin. A lheure du repas, le travail fini, la pile est recouverte dune bâche ou de deux, trois gerbes de blé fraîchement coupé, et attend au bord dun chemin, plus ou moins gardée, que léquipe revienne. Les avions allemands ne sont pas curieux ! » Comme il le fait souvent, de façon un peu ironique, Emmanuel Mounier décrit un parachutage et la légèreté ou linconscience des maquisards devant les risques encourus. Quant à la curiosité des Allemands, elle est, en réalité, très aiguisée. Mais, en juillet 1944, ils manquent de moyens de reconnaissance aérienne et ils sont peu présents dans la région de Dieulefit.

Le 4 août :

En poète, il relate lambiance dun parachutage.

«Nuits de clair de lune bourdonnantes davions parachuteurs. Le ronronnement sannonce de loin, déjà plein, soutenu, amical. Il a creusé une brusque angoisse chez le dormeur de la ville, il déchire en tous sens le calme de ces corps immobiles et de ces esprits inoccupés ; chez nous où il napporte au contraire quaide et protection, il soulève doucement le sommeil comme une main accoutumée, il répand sur ce réveil sans secousse une nappe de confiance et despoir. Nous étions tard sur les chemins hier quand la première vague est venue. La campagne, sous la lune, était blanche de lumière. A mesure que la note invariable, étonnamment régulière des moteurs grossissait, les yeux cherchaient en vain à repérer une présence opaque dans le ciel. Le bruit sest rapproché, est devenu puissant, sest dispersé, sillonnant le ciel en tous sens. Toujours rien nétait visible, ni avions, ni parachutages. Demain, il y aura un certain nombre de soldats et de caisses darmes en plus dans le pays. Tout cela se sera formé magiquement de limmuable clarté lunaire fécondée par le bombardement de grands oiseaux invisibles.»

Cette description, cette perception dun parachutage est le fait dun écrivain de haute volée. Beaucoup de récipiendaires des parachutages avaient une approche très différente, vivaient avec dautres craintes et dautres espoirs beaucoup plus terre à terre quand ils attendaient larrivée des hommes et des armes. Cela nenlève rien à la description littéraire dune opération militaire.

Le 8 août:

« Chaque nuit, pendant une ou deux heures, les avions parachuteurs bourdonnent sur nous, lâchant dizaine par dizaine, outre les armes et les munitions, les troupes délite des corps francs. On les voit apparaître un jour ou deux après, fugitifs comme des dieux, nés de la nuit, sitôt partis vers leurs postes de combat, aux limites des vallées et du bas pays.»

Emmanuel Mounier conte de façon épique ces moments forts. Mais il exagère le nombre des hommes parachutés. Les parachutages se faisant de nuit, lobscurité est source derreurs et favorable à lexagération. Sans lexprimer de façon littéraire, une bonne partie de la population ressent la même exaltation. Elle est renforcée quand on voit des signes spectaculaires. Lexpression «corps francs» est mal venue. Il faut écrire groupe opérationnel, OG. Parmi les parachutés, Michel Poniatowski atterrit le 30 juillet 1944 avec un groupe parti d'Algérie.

« Nos enfants auront peine à imaginer lallure dun gros bourg comme Dieulefit, en août 1944, à quinze kilomètres des routes que sillonne larmée allemande. Uniformes militaires et colonnes armées dans les rues (même sur la Grand-Place, deux soldats américains avec en brassard une bannière étoilée de deux mains de large avaient amassé un large attroupement. A un moment, lun deux tire de sa poche un mouchoir : il le déplie dun geste, létale : cest une carte sur soie du midi de la France)

Ces soldats font partie dun OG. On comprend létonnement, ladmiration et lespoir des Dieulefitois devant la bannière étoilée et surtout le mouchoir-en-soie-carte de leur région. « ( ) à chaque petit grangeon perdu dans les champs des camions qui sortent des tubes cylindriques parachutés, mitrailleuses, grenades, et les entassent dans ces temples champêtres qui nabritaient plus que des vieux outils. »

Emmanuel Mounier exagère aussi le nombre de caches, il se laisse lui-même entraîner dans lexaltation du moment, dautant plus que les parachutés annoncent un débarquement proche dans des conditions qui sont rêvées et non réelles.

« Tous les parachutés annoncent un débarquement proche dans le Midi, que leur présence présage à elle seule. Ils parlent du 10, du 15, annoncent des lâchers de plus en plus importants, une division par planeurs, pour finir, en plein jour. À travers ces bruits divers, insuffisamment autorisés de la part de simples exécutants, il est difficile de deviner ce que sera la réalité prochaine dans la région »

Lucide, Emmanuel Mounier doute de la véracité des bruits qui courent, notamment de latterrissage de planeurs. Ce dernier a lieu mais pas sur la Drôme. Il se déroule au Sud vers le Luc ou le Muy. Les parachutistes apportent aussi des informations. «Interrogé des parachutés qui la veille encore étaient à Alger, apportant dans leur poche un journal datant de vingt-quatre heures, rédigé dans un autre univers, du moins selon les apparences.»

On cite rarement cet aspect de larrivée dhommes venant dAlger, un monde totalement différent de la région et surprenant pour la majorité de la population. Cette situation est source dincompréhension mutuelle. «Ils sont très surpris (les parachutés) et scandalisés des divisions A.S., F.T.P. quils trouvent sur place et semblaient ignorer.»

Les parachutages d'hommes et de matériel sur Framboise ont fortement inspiré le philosophe chrétien qu'était Emmanuel Mounier. Il les décrit de remarquable façon et leur donne un sens philosophique que l'on retrouve rarement dans la littérature historique traitant de ce sujet. La description d'un parachutage par Elsa Triolet est de la même veine. Dans la nouvelle, Le premier accroc coûte deux cents francs, c'est un parachutage nocturne dans le nord de la Drôme qui est relaté avec beaucoup de finesse.

Auteurs : Coustaury Alain

Sources :Emmanuel Mounier, Journal de Dieulefit, bulletin des amis d'Emmanuel Mounier, numéro double, décembre 1955

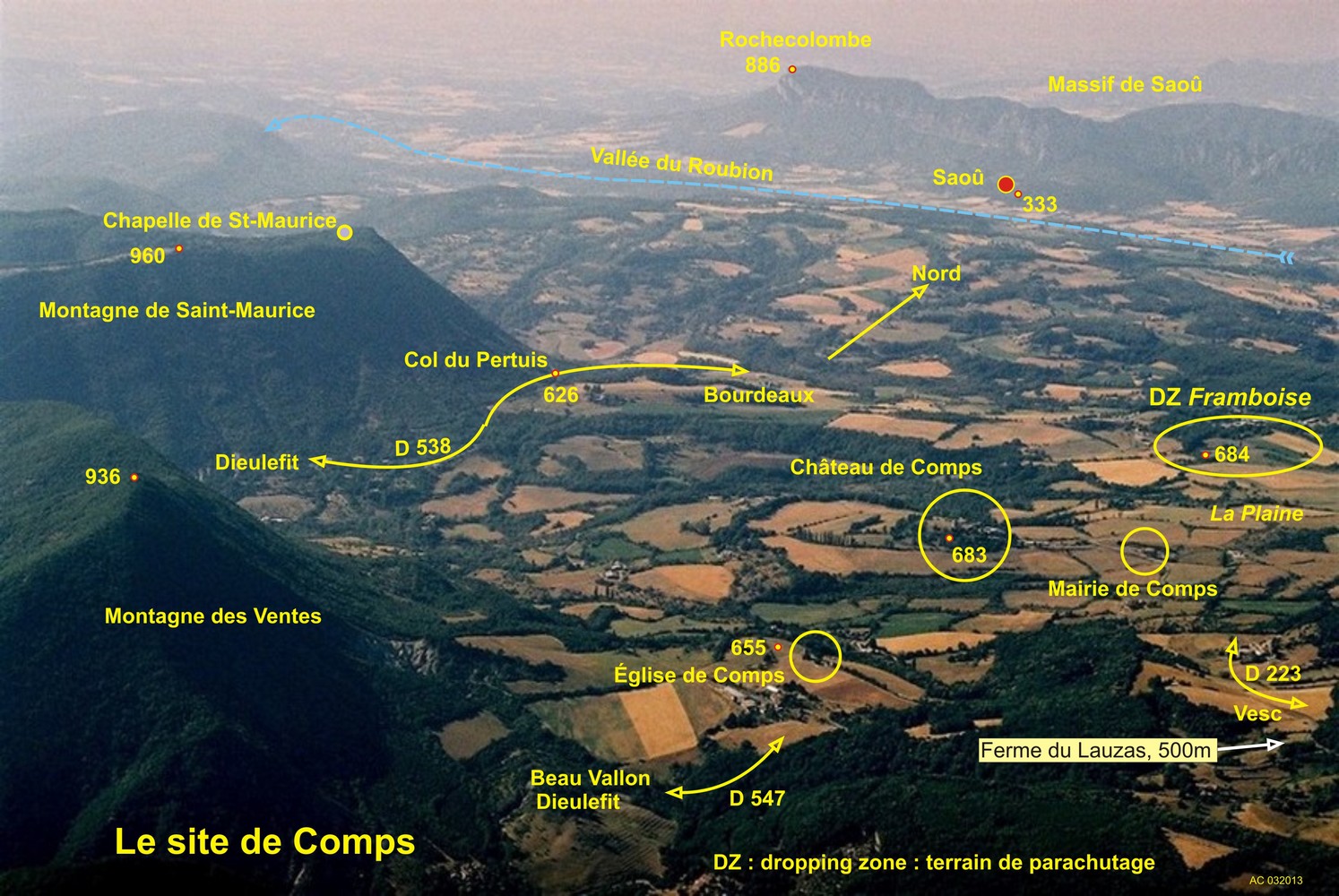

Le terrain d'atterrissage et de parachutage Framboise profite d'un secteur relativement plat au nord de la commune. Mais son approche est assez délicate du fait de la présence des sommets de la montagnes des Ventes et de Saint-Maurice qui culminent à plus de 900 mères d'altitude alors que le terrain de parachutage est à moins de 700 mètres. Il faut y ajouter que la zone est balayée par le vent du sud et surtout par le mistral, vents créant des turbulences dangereuses tant pour les avions que pour les parachutistes. De nombreuses haies ou murets augmentent encore les risques à l'atterrissage. Plusieurs accidents graves émailleront l'atterrissage de parachutistes.

Ce sont les parachutages sur ce terrain que décrit Emmanuel Mounier qui était réfugié à la pension Dourson à Beauvallon, un des quartiers de Dieulefit.

La photographie signale aussi la ferme de Lauzas qui abrita quelque temps Louis Aragon, Elsa Triolet et, surtout, Hermann Nuding, Ella Schwartz-Winzer, deux anti-nazis allemands, pendant toute la guerre

Auteur : Alain Coustaury

Titre : Parachutage et littérature

Le terrain de parachutage Framboise se situe à quelques kilomètres de Beauvallon, un des quartiers de Dieulefit.

Genre : Image Type : Vue aérienne de Comps (Drôme)

Producteur : Alain Coustaury

Source :

Photographie argentique couleur ; vue aérienne oblique, altitude de prise de vue : 1 600 m

Date document : 2013

Voir le bloc-notes (

Voir le bloc-notes (