Parachutages et atterrissages, l'armement de la Résistance

- Pédagogie

- Chronologie

- Cartographie

- Bibliographie

- Partenaires

- Crédits

- Introduction

ESPACE PEDAGOGIQUE

Objectif de cet espace : permettre aux enseignants d\'aborder plus aisément, avec leurs élèves, l\'exposition virtuelle sur la Résistance dans la Drôme en accompagnant leurs recherches et en proposant des outils d’analyse et de compréhension des contenus.

L'espace d'exposition s'articule autour d'une arborescence à quatre entrées :

- Zone libre et Occupation,

- Résistance,

- Libération et après-libération,

- Mémoire.

Chaque thème est introduit par un texte contextuel court. A partir de là, des documents de tous types (papier, carte, objet, son, film) sont présentés avec leur notice explicative.

La base média peut être aussi utilisée comme ressource pour les enseignants et leurs élèves dans le cadre de travaux collectifs ou individuels, en classe ou à la maison.

Pour l'exposition sur la Résistance dans la Drôme, sont proposés aux enseignants des parcours pédagogiques (collège et lycée), en lien avec les programmes scolaires, utilisant les ressources de l'exposition :

1/ Collège :

- Note méthodologique

- Parcours pédagogiques composés de :

. Fiche 1 : La France vaincue, occupée et libérée,

. Fiche 2 : Le gouvernement de Vichy, la Révolution nationale et la Collaboration,

. Fiche 3 : Vivre en France durant l'Occupation,

. Fiche 4 : La Résistance.

2/ Lycée :

- Note méthodologique

- Parcours pédagogiques composés de :

. Dossier 1 : L'Etat français (le régime de Vichy),

. Dossier 2 : Les Juifs dans la Drôme (antisémitisme, persécution, arrestation, déportation, protection),

. Dossier 3 : Les résistants,

. Dossier 4 : La Résistance armée,

. Dossier 5 : La Résistance non armée,

. Dossier 6 : La vie quotidienne.

Si vous êtes intéressés par ces dossiers, contactez nous : [email protected]

Réalisation des dossiers pédagogiques : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).

1. De la déclaration de guerre à l’Armistice, le 22 juin 1940 : Un mois après le début de leur attaque en mai 1940, les Allemands atteignent le nord de la Drôme. L’Armistice arrête les combats sur la rivière Isère. Le nord du département est occupé par les troupes allemandes.

2. De l’Armistice à l’occupation allemande, le 11 novembre 1942 : La Drôme est située en zone non occupée.

3. Du 11 novembre 1942 au 9 septembre 1943 : La Drôme est placée sous administration et occupation italiennes.

4. Du 9 septembre 1943 au 31 août 1944 : l’armée allemande occupe la Drôme ; c’est la période la plus intense pour la lutte contre l’ennemi et le gouvernement de Vichy.

Il s'agit d'une sélection de cartes nationales et locales sur la Résistance. La plupart de ces cartes ont été réalisées par Christophe Clavel et Alain Coustaury. Il s'agit d'une co-édition AERI-AERD tous (droits réservés)

France de 1940 à 1944

France de 1940 à 1944

Départements français sous lOccupation

Départements français sous lOccupation

Régions militaires de la Résistance en 1943

Régions militaires de la Résistance en 1943

La Drôme, géographie physique

La Drôme, géographie physique

Esquisse de découpage régional de la Drôme

Esquisse de découpage régional de la Drôme

Les communes de la Drôme

Les communes de la Drôme

Carte des transports en 1939

Carte des transports en 1939

Le confluent de la Drôme et du Rhône

Le confluent de la Drôme et du Rhône

Densité de la population de la Drôme en 1939

Densité de la population de la Drôme en 1939

Densité de la population de la Drôme en 1999

Densité de la population de la Drôme en 1999

Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999

Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999

Laérodrome de Montélimar-Ancône

Laérodrome de Montélimar-Ancône

Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie

Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie

Les caches des armes et du matériel militaire

Les caches des armes et du matériel militaire

Les terrains de parachutages dans la Drôme

Les terrains de parachutages dans la Drôme

Bombardements alliés et allemands dans la Drôme

Bombardements alliés et allemands dans la Drôme

Immeubles détruits par les Allemands et la Milice

Immeubles détruits par les Allemands et la Milice

Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944

Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944

Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943

Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943

Implantation et actions de la compagnie Pons

Implantation et actions de la compagnie Pons

FFI morts au combat ou fusillés

FFI morts au combat ou fusillés

Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944

Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944

Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944

Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944

Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944

Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944

Combovin, 22 juin 1944

Combovin, 22 juin 1944

Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944

Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944

Combat de Gigors 27 juillet 1944

Combat de Gigors 27 juillet 1944

Le sabotage du pont de Livron

Le sabotage du pont de Livron

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944

Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés

Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés

Déportation, arrestations dans la Drôme

Déportation, arrestations dans la Drôme

Déportation des Juifs dans la Drôme

Déportation des Juifs dans la Drôme

Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département

Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département

Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme

Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme

Perceptions de la Résistance drômoise

Perceptions de la Résistance drômoise

Publications locales :

Une bibliographie plus détaillée sera accessible dans l’espace « Salle de consultation » du Musée virtuel.

SAUGER Alain, La Drôme, les Drômois et leur département. 1790-1990. La Mirandole. 1995.

GIRAUDIER Vincent, MAURAN Hervé, SAUVAGEON Jean, SERRE Robert, Des Indésirables, les camps d’internement et de travail dans l’Ardèche et la Drôme durant la Seconde Guerre mondiale. Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 1999.

FÉDÉRATION DES UNITÉS COMBATTANTES DE LA RÉSISTANCE ET DES FFI DE LA DRÔME, Pour l’amour de la France. Drôme-Vercors. 1940-1944. Peuple Libre, Valence, 1989.

DE LASSUS SAINT-GENIÈS (général), DE SAINT-PRIX, Combats pour le Vercors et la Liberté. Peuple Libre, Valence, 1982.

LA PICIRELLA Joseph. Témoignages sur le Vercors, 14e édition, Lyon, 1994

LADET René, Ils ont refusé de subir. La Résistance en Drôme. Auto-édition. Portes-lès-Valence, 1987.

DREYFUS Paul, Vercors, citadelle de Liberté, Arthaud, Grenoble, 1969.

MARTIN Patrick, La Résistance dans le département de la Drôme, Paris IV Sorbonne, 2002.

SERRE Robert, De la Drôme aux camps de la mort, Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 2006.

SUCHON Sandrine, Résistance et Liberté. Dieulefit 1940-1944. Éditions A Die. 1994.

VERGNON Gilles, Le Vercors, histoire et mémoire d’un maquis, L’Atelier, Paris, 2002.

Dvd-rom La Résistance dans la Drôme et le Vercors, éditions AERD-AERI, 2007.

Ce travail n’aurait pu avoir lieu sans l’aide financière du Conseil général de la Drôme, du Conseil régional de Rhône-Alpes, du Groupe de Recherches, d’Études et de Publications sur l’Histoire de la Drôme (GRÉPHiD) et de l'AERD qui y a affecté une partie des recettes de la vente des dvd-roms, La Résistance dans la Drôme et le Vercors.

L’équipe de la Drôme tient à les remercier ainsi que :

- l’Office départemental des anciens combattants (ONAC),

- la Direction départementale de l’équipement de la Drôme (DDE),

- le Centre départemental de documentation pédagogique de la Drôme, (CDDP),

- le personnel et la direction des Archives départementales de la Drôme, de l’Isère, des Archives communales de Allan, de Crest, de Die, de Grâne, de Montélimar, de Romans-sur-Isère, de Triors, de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, de Saint-Uze,

- les Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), le National Archives and Records Administration (NARA), The National Archives (les archives nationales britanniques), Yad Vashem,

- le Musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation de Romans, le Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, le Mémorial de La Chau, le Musée de Die, le Musée Saint-Vallier, la Médiathèque de Montélimar, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le Mémorial Shoah, l’Association des Amis du Musée des blindés de Saumur, le Musée de la Division Texas (USA),

- l’Association Études drômoises, l’Association Mémoire d’Allex, l’Association Sauvegarde du Patrimoine romanais-péageois, l’Association Mémoire de la Drôme, l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, l’Association Patrimoine, Mémoire, Histoire du Pays de Dieulefit, l’Amicale maquis Morvan, la Fédération des Unités Combattantes et des FFI de la Drôme, l’Association nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.

Mais nos remerciements s’adressent surtout à toutes celles et tous ceux, notamment résistantes, résistants et leurs familles, qui ont accepté de livrer leurs témoignages, de nous confier leurs documents et leurs photographies. Ils sont très nombreux et leurs noms figurent dans cette exposition. Ils s’apercevront au fil de la lecture que leur contribution a été essentielle pour l’équipe qui a travaillé à cette réalisation. Grâce à eux, une documentation inédite a pu être exploitée, permettant la mise en valeur de personnes, d’organisations et de faits jusqu’alors méconnus. Grâce à eux nous avons pu avancer dans la connaissance de la Résistance dans la Drôme et plus largement dans celle d’une histoire de la Drôme sous l’Occupation.

L’étude de cette période et des valeurs portées par la Résistance, liberté, solidarité, justice et progrès social…, nous semble plus que jamais d’actualité.

CONCEPTION, RÉALISATION

Maîtres d’ouvrage : Association pour l’Élaboration d’un Cédérom sur la Résistance dans la Drôme (AERD), en lien avec l'Association pour des Études sur la Résistance intérieure (AERI) au niveau national.

Maîtrise d’ouvrage : Carré multimédia.

Gestion de projet AERI : Laurence Thibault (directrice) – Laure Bougon (chef de projet) assistée d’Aurélie Pol et de Fabrice Bourrée.

Groupe de travail : Pierre Balliot, Alain Coustaury, Albert Fié, Jean Sauvageon, Robert Serre, Claude Seyve, Michel Seyve. Patrick Martin et Gilles Vergnon interviennent sur des notices spécifiques.

Sont associés à ce travail tous ceux qui ont participé à la réalisation du Dvd-rom La Résistance dans la Drôme, et qui par la même, ont contribué à une meilleure connaissance de la Résistance dans le département.

Groupe pédagogique : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).

Cartographie : Christophe Clavel et Alain Coustaury.

![]()

Le combat de la Résistance est, jusqu'au moment où elle peut se procurer des armes, un combat d'opposition politique, culturelle, religieuse.

Se procurer des armes devient plus facile au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Libération. Mais elles seront toujours insuffisantes en nature, qualité et quantité.

La Drôme n'est pas un théâtre de combats lors des opérations de septembre 1939 à la mi-juin 1940. Les derniers engagements de la campagne de France, juste avant l'armistice, dans le nord du département et sur l'Isère ne laissent guère d'armes sur le terrain. Peu d'entre elles seront récupérées, d'autant qu'à ce moment-là la volonté de continuer le combat armé est quasiment absente, sauf pour un petit nombre de militaires. Sitôt après la défaite, le réseau Camouflage du matériel (CDM) peut dissimuler quelques armes qui seront, pour la plupart, récupérées par les Italiens fin 1942.

Le département n'a pas de grands arsenaux, source possible d'armes pour les Résistants. Bourg-lès-Valence possède, en 1940, une cartoucherie qui sera souvent « visitée » par la Résistance, notamment en décembre 1943. C'est avec les premiers parachutages d'armement léger de septembre 1943 que les Alliés fournissent de quoi mener des actions de guérilla aux maquisards drômois. Mais aucun armement lourd n'est parachuté. Ces parachutages s'intensifient aux moments des débarquements des 6 juin et 15 août 1944, et les FFI, notamment ceux du Vercors, seront, en partie, équipés d'armes individuelles pour les combats de la Libération.

![]() Airdrops and landings, the armament of the Resistance

Airdrops and landings, the armament of the Resistance

The struggle of the Resistance, until it is able to obtain weapons, is a battle of political, cultural and religious opposition.

Obtaining weapons becomes easier with the approach of the Libération. But they are always inadequate in kind, quality, and quantity.

Drôme is not in the theatre of combat operations from September 1939 until mid-June 1940. The latest campaign commitments in France, just before the armistice in the north of Isère, leave no weapons on the ground. Few of them will be recovered, especially because at the time the armed struggle continuance is almost absent except for a small number of soldiers. Immediately following the defeat, the CDM, (Camouflage du matériel), conceals weapons that the Italians will recover by late 1942.

The district of Drôme does not have large arsenals, potential sources of weapons for the Resistance. Bourg-lès-Valence held in 1940, a cartridge that is often "visited" by the Resistance, particularly in December 1943. With the first airdrops of small arms in September 1943, the Allies provide enough to lead maquisards into action in Drôme. But no heavy weaponry is dropped. These airdrops intensify at the times of landing on June 6 and August 15, 1944 and the FFI, (Forces françaises de l'intérieur), including those of Vercors are partially equipped with personal weapons for fighting for the Libération.

Traduction : Grace Hoffman

Source : Dvd-rom La Résistance dans la Drôme-Vercors, éditions AERI-AERD, février 2007.

-

Groupe de résistants posant devant une pièce d'artillerie ... -

Parachutage et littérature -

Brochure multilingue pour l'utilisation des armes et des ... -

Page d'une brochure -

Maquisards à l'entraînement dans une forêt -

Note du capitaine -

Note du 1er juillet 1944 du capitaine -

Note de service à l'adresse du capitaine Paul Pons datée du ... -

Chenillette Citroën utilisée par la Résistance -

Canon antichar allemand de 37 mm -

Comps, parachutage de Michel Poniatowski -

Terrains de parachutage dans la Drôme

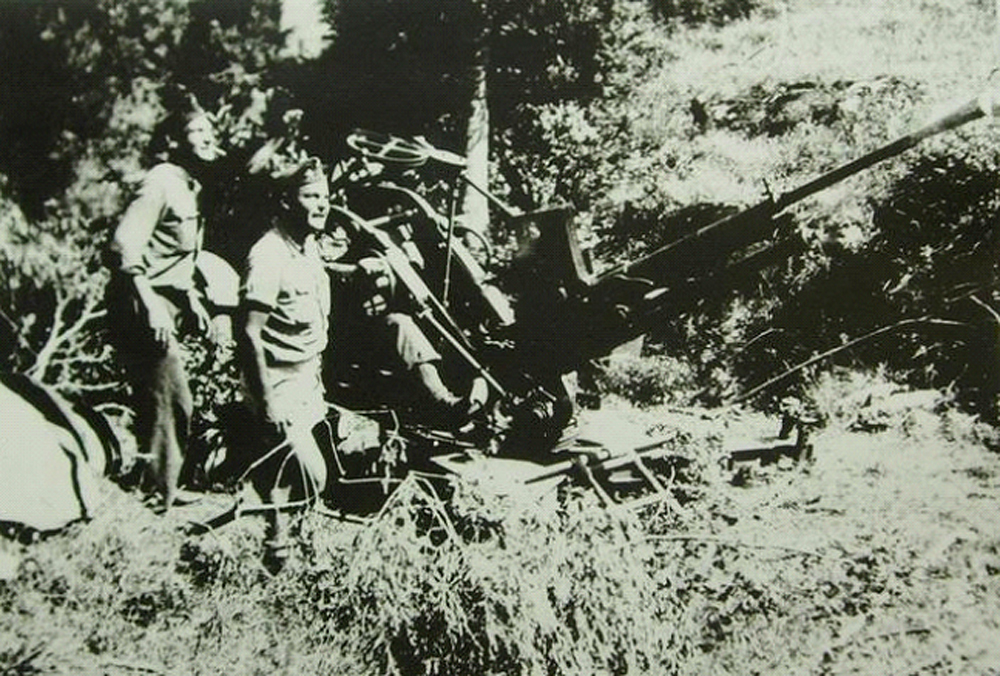

Groupe de résistants posant devant une pièce d'artillerie légère

- Contexte historique

- Analyse média

L'armement de la Résistance est un sujet qui soulève de nombreuses questions. Était-il suffisant en quantité et en qualité ? Est-ce que les résistants avaient la capacité à utiliser correctement les armes individuelles et surtout les armes collectives lourdes ? Devaient-ils être dotés d'armes lourdes pour atteindre les objectifs qui leur étaient assignés par leurs supérieurs et par les Alliés ?

Dans de nombreux lieux la Résistance ne pouvait disposer d'armes lourdes. Il est évident que la Résistance armée urbaine n'avait guère la possibilité d'utiliser une artillerie même légère. La cache et le déploiement de telles armes étaient quasiment impossibles. On imagine mal le camouflage, le déplacement, du canon de 25 dans une ville, encore moins d'une pièce de 75. Le problème est différent pour la Résistance organisée en maquis en milieu rural, particulièrement dans les massifs montagneux comme le Massif central ou les Alpes. C'est le cas pour les maquis du Vercors.

Le plan, ou plus exactement, le projet Montagnards élaboré par Alain le Ray prévoyait une dotation en artillerie relativement importante et bien adaptée aux combats en montagne. Les 7 500 hommes prévus pour le réaliser devaient disposer de 5 canons antichars et de 15 mortiers. Même si les canons antichars pouvaient avoir une fonction antiaérienne, cette dernière ne semble pas avoir suffisamment retenu l'attention de l'auteur du projet. La dotation ne sera pas réalisée malgré les demandes réitérées des chefs militaires du Vercors, surtout pour les mortiers, pièces à tir courbe indispensables dans un relief mouvementé.

Posséder des armes collectives lourdes était une chose, savoir les utiliser correctement présentait des difficultés quand on constate que beaucoup de Résistants n'avaient aucune formation militaire. Quelques-uns avaient effectué leur service militaire, ce qui n'était pas une preuve de leur capacité à servir des armes, même légères. Le témoignage de Jean Veyer, à ce sujet, est révélateur.

« Le 18 juin [1944], j'ai fait ce matin le recensement des armes de notre groupe : trois FM (fusils-mitrailleurs) Bren, vingt fusils Remington, quinze mitraillettes Sten, plusieurs containers de munitions et de grenades. En somme, l'armement normal d'une section. Nous aurons de quoi combattre. [...] J'étais surtout curieux d'apprendre quelque chose sur le lance-grenades Piat, arme nouvelle dont dispose la défense du pont de Pontaix et que j'ignore. [...] Serge Basset, dit "Alexis", et deux de ses hommes ont sauté sur le ponceau qu'ils étaient chargés de détruire à Pontaix. Inexperts dans le maniement des explosifs, ils ont utilisé, au lieu de mèche lente, le fameux cordon orange, en principe réservé aux engins incendiaires, et qui, en fait, allume n'importe quoi, avec une rapidité identique à celle du cordon détonant. La guerre ne s'improvise pas. [...] Je fais appel à un instructeur FTP (Franc-Tireur et partisan) pour le démontage du FM et du fusil Remington. Nous nous apercevons que le brave garçon n'en sait pas beaucoup plus que nous. Heureusement, ces armes ne diffèrent pas trop de celles en usage dans l'armée française de 1939. Nous finissons par nous en tirer. [...] Une confirmation déprimante est donnée aujourd'hui à mon pessimisme. J'avais organisé une manœuvre avec exercice de tir, à quelques kilomètres de Die, près de Romeyer. Les hommes ont fait connaissance avec le FM Bren, le fusil Remington. Les résultats ne sont pas fameux. Je m'aperçois avec stupeur que la plupart de ces hommes n'ont aucune expérience militaire, que certains d'entre eux, revenus du service avec le grade de caporal ou de sergent, savent à peine manier un fusil. Il faudrait des semaines, peut-être des mois, pour parvenir à un minimum d'efficacité militaire. Nous en laissera-t-on le temps ? »

On imagine les difficultés présentées par l'utilisation d'armes lourdes par des servants non qualifiés.

La faiblesse en armes lourdes est imputée également à la mauvaise volonté des Alliés. Ils n'auraient pas voulu équiper la Résistance, notamment dans le Vercors. Est-ce par volonté délibérée ou par impossibilité matérielle et technique ?

Cela pose la question fondamentale des objectifs que les Alliés assignaient à la Résistance.

La mission "d'assaut d'infanterie" n'est pas celle attribuée à la Résistance par les Alliés. Ce qu'ils parachutent définit la mission de la Résistance : postes radios afin de transmettre les renseignements recueillis par les réseaux, explosifs pour les sabotages, armement léger pour l'autodéfense, la guérilla. II n'est donc pas nécessaire de fournir des pièces d'artillerie légère ou moyenne. Même si les Alliés avaient livré des armes lourdes aux résistants, ceux-ci se seraient montrés incapables de les utiliser avec un bon rendement, compte tenu du faible nombre de spécialistes formés chez les maquisards. Les Allemands, récupérant déjà une partie de l'armement léger, ne se seraient pas privés de récupérer l'armement lourd, tôt ou tard abandonné par des résistants n'ayant pas les moyens de le transporter. Comment déplacer, en restant discret, avec rapidité, un canon de 75 mm nécessitant un camion lourd à la puissance bridée par le gazogène ? Des résistants sont conscients de ces difficultés. Après la réception du parachutage du 14 juillet 1944 à Vassieux-en-Vercors, Henri Faure constate qu'il y a : « de quoi armer pas mal d'hommes ! Il n'y avait malheureusement pas de mortiers car il aurait fallu une dotation convenable d'obus pour qu'ils soient efficaces, ce qui représente un poids considérable à transporter ».

Le SOE (Special operation executive), en charge de l'armement de la Résistance, n'a ni la capacité, ni la volonté de fournir un armement lourd à la Résistance. De nombreux maquis, en particulier celui du Vercors, ne cessaient d'en demander. Le SOE leur refusait systématiquement. La raison en était simple : même s'il était envisageable de parachuter de l'artillerie, il n'aurait pas été possible de fournir des munitions en quantité suffisante.

Il y a aussi une impossibilité technique à fournir un armement lourd. On ne parachute pas des canons légers, encore moins de calibre supérieur. On ne peut que les déposer en utilisant le planeur. Son avantage est d'amener le matériel en évitant la casse qui fait perdre parfois plus de 30% des armes parachutées (à moins que le planeur ne s'écrase lui-même, ce qui n'est pas rare). Son utilisation pour approvisionner en armes lourdes, voire en véhicules, les maquis du type de celui du Vercors est un problème fort discuté au niveau du commandement supérieur. À Londres, en mars 1944, les entretiens entre le commandant Dupérier et le général Mockle-Perryman sont révélateurs. « Mockle-Perryman a exposé à cet officier (Dupérier) qu'il était peu probable que l'on puisse à aucun moment des opérations en France utiliser les planeurs pour effectuer le ravitaillement des maquis. [...] La capacité des planeurs modernes permet de transporter de grands volumes et des charges élevées sans risque de casse (radios, canons légers, jeeps etc). Il a précisé qu'en raison de la politique des "emballages perdus" qu'il faudrait adopter, on ne pouvait fonder beaucoup d'espoir sur le retour des pilotes de planeurs aux unités air bornes (parachutées) une fois les livraisons effectuées. Or, à l'heure actuelle, l'armée britannique est extrêmement à cours de pilotes et cet état de chose empirera évidemment après les pertes inévitables dues aux opérations de la première phase du Débarquement. [...] Conclusion. Si le principe peut être admis par les Britanniques ainsi que le SOE qui y verront certainement le plus grand intérêt - et si Air supérieur à Alger veut bien collaborer de toutes ses forces, il est peut être possible, à condition de ne perdre aucun temps, de former en Afrique du Nord, avec la coopération de la RAF Royal Air Force, de l'USAAF United States Army Air Forces et des troupes Airbornes qui s'y trouvent, la phalange de pilotes français de planeurs qui permettra, après le jour J, de ravitailler en matériel lourd les maquis de Résistance en France. […] ». Aucune disposition n'est prise en Afrique du Nord pour y former des pilotes de planeurs français pour atterrir sur des zones tenues par la Résistance, même si la volonté a pu y être exprimée. Alger n'en a ni les moyens, ni une réelle volonté. Dès avril 1944, les milieux militaires français d'Alger ou de Londres savent donc que les Alliés n'enverront pas de planeurs sur le Vercors. Or, à Vassieux, on s'active en juin et surtout juillet 1944 à l'aménagement d'une piste d'atterrissage capable de recevoir des planeurs mais aussi des avions lourds (pour l'époque) comme le DC3/C47 Dakota. Le message envoyé le 23 juillet 1944, alors que, ce jour-là et le 21, se sont posés les planeurs allemands traduit l'angoisse, la colère des responsables militaires qui ne comprennent pas l'absence d'un soutien réel des Alliés : « Ce que font les Allemands, les Anglais peuvent le faire ». Une profonde rancœur naîtra de cette situation.

L'armement lourd de la Résistance a soulevé et déclenche toujours de multiples polémiques. À ceux qui reprochent à Londres, à Alger, aux Alliés de ne pas parachuter des armes lourdes, ces derniers répliquent qu'ils n'en ont pas les moyens, que la Résistance est incapable d'utiliser correctement le matériel. De plus, la question de l'emploi des armes lourdes dépasse le simple aspect technique et peut cacher un enjeu politique. Moins avoué, réel, mais sûrement bien plus faible que la rumeur ne le transmet, le danger politique créé, après guerre, par des groupes lourdement armés est aussi un élément à prendre en compte pour expliquer l'attitude de certains des décideurs. Pour le Vercors, l'argument du risque politique, né de la possession d'armes lourdes par la Résistance, n'est guère plausible. Le Vercors, à large dominante Armée secrète, ne pouvait constituer un danger politique, après la guerre, comme certains le craignaient avec les FTPF.

Auteurs : Alain Coustaury

Sources : Dvd-rom La Résistance dans la Drôme-Vercors, éditions AERI-AERD, février 2007. Joseph La Picirella, Témoignage sur le Vercors, Imprimerie Rivet, 1980. Martin Patrick, La Résistance dans la Drôme, 1940-1944, thèse de doctorat, Paris IV Sorbonne, auto édition, 2002, 520 pages. Venner Dominique, Les armes de la Résistance, Paris, Jacques Grancher, 1976, 335 pages. Veyer Jean, Souvenirs sur la Résistance dioise, 1941 – 1944, Cayol, Die, édition définitive, 1986, 111 pages.

La photo représente un groupe de résistants entourant une pièce d'artillerie légère, en l'occurrence un canon antiaérien de 25 mm.

26 jeunes hommes posent autour d'un canon léger. La plupart sont coiffés d'un bonnet de police, pièce qui semble être le seul élément d'un uniforme. Des bérets sont également visibles ainsi que des chemises militaires. Il n'y a rien de martial, ni dans les vêtements, ni dans l'attitude. La légende de la photo extraite du livre de Joseph La Picirella, Témoignage sur le Vercors, précise que le canon a été pris au camp militaire de Chambaran situé au nord du département. Il est noté que la pièce est en position ce qui est erroné. Le train de route est juste à côté du canon alors qu'il devrait être plus éloigné. L'affût n'est pas déployé, le canon n'est pas braqué vers le haut. Une autre photo représente la pièce en position et en action de tir, une troisième le canon en ordre de route.

Ce canon de 25 mm est une des rares pièces d'artillerie possédée par la Résistance drômoise. Plusieurs photos ont été prises de cette pièce antiaérienne ce qui tend à prouver qu'elle était perçue comme une arme importante et symbolique pour les résistants. La Résistance ne disposera de 2 canons de 37 mm qu'après les combats de Montclus le 20 juin 1944 où les Allemands abandonnent un important matériel.

Auteurs : Claude Seyve

Titre : Groupe de résistants posant devant une pièce d'artillerie légère

Canon de 25 mm dans le Vercors.

Genre : Image Type : Photo

Producteur : Inconnu

Source : © Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors - Droits réservés

Photographie argentique en noir et blanc.

Voir le bloc-notes (

Voir le bloc-notes (