Parachutages et atterrissages, l'armement de la Résistance

- Pédagogie

- Chronologie

- Cartographie

- Bibliographie

- Partenaires

- Crédits

- Introduction

ESPACE PEDAGOGIQUE

Objectif de cet espace : permettre aux enseignants d\'aborder plus aisément, avec leurs élèves, l\'exposition virtuelle sur la Résistance dans la Drôme en accompagnant leurs recherches et en proposant des outils d’analyse et de compréhension des contenus.

L'espace d'exposition s'articule autour d'une arborescence à quatre entrées :

- Zone libre et Occupation,

- Résistance,

- Libération et après-libération,

- Mémoire.

Chaque thème est introduit par un texte contextuel court. A partir de là, des documents de tous types (papier, carte, objet, son, film) sont présentés avec leur notice explicative.

La base média peut être aussi utilisée comme ressource pour les enseignants et leurs élèves dans le cadre de travaux collectifs ou individuels, en classe ou à la maison.

Pour l'exposition sur la Résistance dans la Drôme, sont proposés aux enseignants des parcours pédagogiques (collège et lycée), en lien avec les programmes scolaires, utilisant les ressources de l'exposition :

1/ Collège :

- Note méthodologique

- Parcours pédagogiques composés de :

. Fiche 1 : La France vaincue, occupée et libérée,

. Fiche 2 : Le gouvernement de Vichy, la Révolution nationale et la Collaboration,

. Fiche 3 : Vivre en France durant l'Occupation,

. Fiche 4 : La Résistance.

2/ Lycée :

- Note méthodologique

- Parcours pédagogiques composés de :

. Dossier 1 : L'Etat français (le régime de Vichy),

. Dossier 2 : Les Juifs dans la Drôme (antisémitisme, persécution, arrestation, déportation, protection),

. Dossier 3 : Les résistants,

. Dossier 4 : La Résistance armée,

. Dossier 5 : La Résistance non armée,

. Dossier 6 : La vie quotidienne.

Si vous êtes intéressés par ces dossiers, contactez nous : [email protected]

Réalisation des dossiers pédagogiques : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).

1. De la déclaration de guerre à l’Armistice, le 22 juin 1940 : Un mois après le début de leur attaque en mai 1940, les Allemands atteignent le nord de la Drôme. L’Armistice arrête les combats sur la rivière Isère. Le nord du département est occupé par les troupes allemandes.

2. De l’Armistice à l’occupation allemande, le 11 novembre 1942 : La Drôme est située en zone non occupée.

3. Du 11 novembre 1942 au 9 septembre 1943 : La Drôme est placée sous administration et occupation italiennes.

4. Du 9 septembre 1943 au 31 août 1944 : l’armée allemande occupe la Drôme ; c’est la période la plus intense pour la lutte contre l’ennemi et le gouvernement de Vichy.

Il s'agit d'une sélection de cartes nationales et locales sur la Résistance. La plupart de ces cartes ont été réalisées par Christophe Clavel et Alain Coustaury. Il s'agit d'une co-édition AERI-AERD tous (droits réservés)

France de 1940 à 1944

France de 1940 à 1944

Départements français sous lOccupation

Départements français sous lOccupation

Régions militaires de la Résistance en 1943

Régions militaires de la Résistance en 1943

La Drôme, géographie physique

La Drôme, géographie physique

Esquisse de découpage régional de la Drôme

Esquisse de découpage régional de la Drôme

Les communes de la Drôme

Les communes de la Drôme

Carte des transports en 1939

Carte des transports en 1939

Le confluent de la Drôme et du Rhône

Le confluent de la Drôme et du Rhône

Densité de la population de la Drôme en 1939

Densité de la population de la Drôme en 1939

Densité de la population de la Drôme en 1999

Densité de la population de la Drôme en 1999

Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999

Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999

Laérodrome de Montélimar-Ancône

Laérodrome de Montélimar-Ancône

Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie

Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie

Les caches des armes et du matériel militaire

Les caches des armes et du matériel militaire

Les terrains de parachutages dans la Drôme

Les terrains de parachutages dans la Drôme

Bombardements alliés et allemands dans la Drôme

Bombardements alliés et allemands dans la Drôme

Immeubles détruits par les Allemands et la Milice

Immeubles détruits par les Allemands et la Milice

Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944

Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944

Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943

Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943

Implantation et actions de la compagnie Pons

Implantation et actions de la compagnie Pons

FFI morts au combat ou fusillés

FFI morts au combat ou fusillés

Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944

Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944

Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944

Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944

Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944

Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944

Combovin, 22 juin 1944

Combovin, 22 juin 1944

Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944

Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944

Combat de Gigors 27 juillet 1944

Combat de Gigors 27 juillet 1944

Le sabotage du pont de Livron

Le sabotage du pont de Livron

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944

Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944

Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés

Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés

Déportation, arrestations dans la Drôme

Déportation, arrestations dans la Drôme

Déportation des Juifs dans la Drôme

Déportation des Juifs dans la Drôme

Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département

Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département

Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme

Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme

Perceptions de la Résistance drômoise

Perceptions de la Résistance drômoise

Publications locales :

Une bibliographie plus détaillée sera accessible dans l’espace « Salle de consultation » du Musée virtuel.

SAUGER Alain, La Drôme, les Drômois et leur département. 1790-1990. La Mirandole. 1995.

GIRAUDIER Vincent, MAURAN Hervé, SAUVAGEON Jean, SERRE Robert, Des Indésirables, les camps d’internement et de travail dans l’Ardèche et la Drôme durant la Seconde Guerre mondiale. Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 1999.

FÉDÉRATION DES UNITÉS COMBATTANTES DE LA RÉSISTANCE ET DES FFI DE LA DRÔME, Pour l’amour de la France. Drôme-Vercors. 1940-1944. Peuple Libre, Valence, 1989.

DE LASSUS SAINT-GENIÈS (général), DE SAINT-PRIX, Combats pour le Vercors et la Liberté. Peuple Libre, Valence, 1982.

LA PICIRELLA Joseph. Témoignages sur le Vercors, 14e édition, Lyon, 1994

LADET René, Ils ont refusé de subir. La Résistance en Drôme. Auto-édition. Portes-lès-Valence, 1987.

DREYFUS Paul, Vercors, citadelle de Liberté, Arthaud, Grenoble, 1969.

MARTIN Patrick, La Résistance dans le département de la Drôme, Paris IV Sorbonne, 2002.

SERRE Robert, De la Drôme aux camps de la mort, Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 2006.

SUCHON Sandrine, Résistance et Liberté. Dieulefit 1940-1944. Éditions A Die. 1994.

VERGNON Gilles, Le Vercors, histoire et mémoire d’un maquis, L’Atelier, Paris, 2002.

Dvd-rom La Résistance dans la Drôme et le Vercors, éditions AERD-AERI, 2007.

Ce travail n’aurait pu avoir lieu sans l’aide financière du Conseil général de la Drôme, du Conseil régional de Rhône-Alpes, du Groupe de Recherches, d’Études et de Publications sur l’Histoire de la Drôme (GRÉPHiD) et de l'AERD qui y a affecté une partie des recettes de la vente des dvd-roms, La Résistance dans la Drôme et le Vercors.

L’équipe de la Drôme tient à les remercier ainsi que :

- l’Office départemental des anciens combattants (ONAC),

- la Direction départementale de l’équipement de la Drôme (DDE),

- le Centre départemental de documentation pédagogique de la Drôme, (CDDP),

- le personnel et la direction des Archives départementales de la Drôme, de l’Isère, des Archives communales de Allan, de Crest, de Die, de Grâne, de Montélimar, de Romans-sur-Isère, de Triors, de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, de Saint-Uze,

- les Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), le National Archives and Records Administration (NARA), The National Archives (les archives nationales britanniques), Yad Vashem,

- le Musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation de Romans, le Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, le Mémorial de La Chau, le Musée de Die, le Musée Saint-Vallier, la Médiathèque de Montélimar, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le Mémorial Shoah, l’Association des Amis du Musée des blindés de Saumur, le Musée de la Division Texas (USA),

- l’Association Études drômoises, l’Association Mémoire d’Allex, l’Association Sauvegarde du Patrimoine romanais-péageois, l’Association Mémoire de la Drôme, l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, l’Association Patrimoine, Mémoire, Histoire du Pays de Dieulefit, l’Amicale maquis Morvan, la Fédération des Unités Combattantes et des FFI de la Drôme, l’Association nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.

Mais nos remerciements s’adressent surtout à toutes celles et tous ceux, notamment résistantes, résistants et leurs familles, qui ont accepté de livrer leurs témoignages, de nous confier leurs documents et leurs photographies. Ils sont très nombreux et leurs noms figurent dans cette exposition. Ils s’apercevront au fil de la lecture que leur contribution a été essentielle pour l’équipe qui a travaillé à cette réalisation. Grâce à eux, une documentation inédite a pu être exploitée, permettant la mise en valeur de personnes, d’organisations et de faits jusqu’alors méconnus. Grâce à eux nous avons pu avancer dans la connaissance de la Résistance dans la Drôme et plus largement dans celle d’une histoire de la Drôme sous l’Occupation.

L’étude de cette période et des valeurs portées par la Résistance, liberté, solidarité, justice et progrès social…, nous semble plus que jamais d’actualité.

CONCEPTION, RÉALISATION

Maîtres d’ouvrage : Association pour l’Élaboration d’un Cédérom sur la Résistance dans la Drôme (AERD), en lien avec l'Association pour des Études sur la Résistance intérieure (AERI) au niveau national.

Maîtrise d’ouvrage : Carré multimédia.

Gestion de projet AERI : Laurence Thibault (directrice) – Laure Bougon (chef de projet) assistée d’Aurélie Pol et de Fabrice Bourrée.

Groupe de travail : Pierre Balliot, Alain Coustaury, Albert Fié, Jean Sauvageon, Robert Serre, Claude Seyve, Michel Seyve. Patrick Martin et Gilles Vergnon interviennent sur des notices spécifiques.

Sont associés à ce travail tous ceux qui ont participé à la réalisation du Dvd-rom La Résistance dans la Drôme, et qui par la même, ont contribué à une meilleure connaissance de la Résistance dans le département.

Groupe pédagogique : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).

Cartographie : Christophe Clavel et Alain Coustaury.

![]()

Le combat de la Résistance est, jusqu'au moment où elle peut se procurer des armes, un combat d'opposition politique, culturelle, religieuse.

Se procurer des armes devient plus facile au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Libération. Mais elles seront toujours insuffisantes en nature, qualité et quantité.

La Drôme n'est pas un théâtre de combats lors des opérations de septembre 1939 à la mi-juin 1940. Les derniers engagements de la campagne de France, juste avant l'armistice, dans le nord du département et sur l'Isère ne laissent guère d'armes sur le terrain. Peu d'entre elles seront récupérées, d'autant qu'à ce moment-là la volonté de continuer le combat armé est quasiment absente, sauf pour un petit nombre de militaires. Sitôt après la défaite, le réseau Camouflage du matériel (CDM) peut dissimuler quelques armes qui seront, pour la plupart, récupérées par les Italiens fin 1942.

Le département n'a pas de grands arsenaux, source possible d'armes pour les Résistants. Bourg-lès-Valence possède, en 1940, une cartoucherie qui sera souvent « visitée » par la Résistance, notamment en décembre 1943. C'est avec les premiers parachutages d'armement léger de septembre 1943 que les Alliés fournissent de quoi mener des actions de guérilla aux maquisards drômois. Mais aucun armement lourd n'est parachuté. Ces parachutages s'intensifient aux moments des débarquements des 6 juin et 15 août 1944, et les FFI, notamment ceux du Vercors, seront, en partie, équipés d'armes individuelles pour les combats de la Libération.

![]() Airdrops and landings, the armament of the Resistance

Airdrops and landings, the armament of the Resistance

The struggle of the Resistance, until it is able to obtain weapons, is a battle of political, cultural and religious opposition.

Obtaining weapons becomes easier with the approach of the Libération. But they are always inadequate in kind, quality, and quantity.

Drôme is not in the theatre of combat operations from September 1939 until mid-June 1940. The latest campaign commitments in France, just before the armistice in the north of Isère, leave no weapons on the ground. Few of them will be recovered, especially because at the time the armed struggle continuance is almost absent except for a small number of soldiers. Immediately following the defeat, the CDM, (Camouflage du matériel), conceals weapons that the Italians will recover by late 1942.

The district of Drôme does not have large arsenals, potential sources of weapons for the Resistance. Bourg-lès-Valence held in 1940, a cartridge that is often "visited" by the Resistance, particularly in December 1943. With the first airdrops of small arms in September 1943, the Allies provide enough to lead maquisards into action in Drôme. But no heavy weaponry is dropped. These airdrops intensify at the times of landing on June 6 and August 15, 1944 and the FFI, (Forces françaises de l'intérieur), including those of Vercors are partially equipped with personal weapons for fighting for the Libération.

Traduction : Grace Hoffman

Source : Dvd-rom La Résistance dans la Drôme-Vercors, éditions AERI-AERD, février 2007.

-

Brochure multilingue pour l'utilisation des armes et des ... -

Page d'une brochure -

Maquisards à l'entraînement dans une forêt -

Note du capitaine -

Note du 1er juillet 1944 du capitaine -

Note de service à l'adresse du capitaine Paul Pons datée du ... -

Chenillette Citroën utilisée par la Résistance -

Canon antichar allemand de 37 mm -

Comps, parachutage de Michel Poniatowski -

Terrains de parachutage dans la Drôme -

Groupe de résistants posant devant une pièce d'artillerie ... -

Parachutage et littérature

Brochure multilingue pour l'utilisation des armes et des explosifs

- Médias liés

- Contexte historique

- Analyse média

La Résistance dispose d'armes d'origine, de conception, de dates différentes. L'ensemble constitue un armement hétérogène, de valeur très variable. Surtout, elle ne possède pas d'armement lourd, notamment d'une artillerie même légère.

La description des armes est succincte :

I- Armes françaises

Revolver modèle 1892 :

Manufacture d'armes de Saint-Etienne.

Calibre 8,92 mm ; six cartouches ; poids 0,840 kg.

Souvent souvenir de la guerre 1914-1918 ; récupéré par la Résistance.

Mitrailleuse Hotckiss modèle 14 :

Calibre : 8 mm ; longueur : 1,31 m ; alimentation par bande rigide de 24 cartouches ou bande articulée de 251 cartouches ; masse : 25 kg avec affût ; vitesse de tir : 200 à 500 coups par minute ; portée : 2 400 m.

Cette mitrailleuse, dépassée en 1940, est parfois récupérée dans les arsenaux et utilisée par la Résistance.

Fusil-mitrailleur FM 24/29 :

Calibre : 7,5 mm ; longueur : 1, 007 m ; chargeur de 25 cartouches ; masse à vide : 8,93 kg ; vitesse de tir : 200 à 400 coups/minute ; portée : 2 000 m.

La Résistance dispose de ce FM (fusil-mitrailleur), d'excellente qualité, mais en nombre insuffisant ; il est récupéré lors de coups de mains dans les arsenaux ou grâce à l'action du CDM (Camouflage du matériel).

Fusil MAS (Manufacture d'armes de Saint-Etienne) 36 :

Calibre : 7,5 mm ; longueur : 1 002 m ; chargeur de cinq cartouches ; masse : 3,75 kg ; portée : 1 200 m ; semi automatique.

C'est le fusil le plus moderne de l'armée française ; quelques exemplaires, récupérés, arment la Résistance drômoise.

Mousqueton modèle 1892-1916 :

Calibre : 8 mm ; longueur 945 mm ; chargeur : cinq cartouches ; masse : 3, 25 kg ; portée : 2 000 m ; répétition manuelle.

Malgré un recul à la "gifle" célèbre, ce mousqueton est très apprécié grâce à son faible encombrement ; il équipe de nombreuses brigades de gendarmerie.

II- Armes étrangères

Pistolet Colt 1911 :

Calibre 45ACP (11,43 mm) mais aussi d'autres calibres ; modifié, 450 000 produits pendant 1914 1918.

Fabrication importante pendant la Seconde Guerre mondiale, livré au SOE (Special operation executive) qui en parachute à la Résistance.

Mitraillette Sten :

Arme emblématique de la Résistance, la plus célèbre mais pas la plus efficace.

Créateurs Reginald V. Shepherd et Harold J. Turpin : premières fabriquées en juin 1941, par l'arsenal d'Enfield ; nom : S. T. En.

Construction maximum en 1943 avec 47 000 par semaine au prix de 30 shillings (50F 1987 ; 7,5€ 2006).

De 1941 à 1945, 3 750 000 fabriquées ainsi que 34 millions de chargeurs ; plusieurs usines de fabrication dont une au Canada.

Sten MKI, 1941-1942 : 100 000 ; Sten MKII : 1942-1944 : 2M ; Sten MK III : 1943-1944 1M ; Sten MK V : 1944-1945 : 400 000 (soignée, équipe la Grande Bretagne jusqu'en 1953, sûreté bloquant la culasse).

Sten MK II, la plus largement parachutée, deux types de crosse ; 9 mm parabellum ; 550 coups/minute ; sûreté par crochetage (incertain) du levier d'armement en position arrière ; livrée avec quatre ou cinq chargeurs (28 à 32 cartouches) ; poids avec chargeur plein : 3,7 kg.

Sans doute l'arme la moins coûteuse et l'une des plus efficaces dans sa catégorie ; mais aussi est un engin très dangereux, surtout entre les mains d'un maladroit. D'où de nombreux accidents parmi ceux qui ne savaient pas s'en servir.

Après l'attaque d'Izon-la-Bruisse, le 21 février 1944, un rapport des autorités françaises suite à une action allemande contre le maquis stationné dans cette commune donne une idée de la valeur de la Sten : "Conclusion : l'armement des terroristes n'est pas adapté au combat en rase campagne ; les mitraillettes anglaises [Sten] sont d'un modèle primitif, sans solidité, sans portée, sans précision. C'est une arme pour les combats de rue, pour le corps à corps ; une arme d'intimidation aussi, plutôt qu'une arme de défense solide".

Fusil Lee-Enfield N° MK I :

Apparaît dans les troupes britanniques en 1942 ; largement parachuté dans toute l'Europe occupée.

A répétition ; calibre : 7,7 mm ; capacité : dix cartouches.

Fabriqué aussi au Canada.

Antichar PIAT (Projector Infantry Anti-Tank) :

Inventé par le SOE ; entrée en service en 1943 ; utilise le principe de la charge creuse ; relativement difficile à utiliser.

L'obus PIAT perce tous les blindages de l'époque.

Il sera surclassé par le bazooka de l'US Army, utilisant le principe de la fusée.

Poids 15 kg, poids de l'obus 1,13 kg ; portée maximum en tir tendu : 110 m ; portée en tir indirect : 340 m ; 1 206 PIAT parachutés en France contre 2 240 bazookas.

Antichar Bazooka US AT M1 A1 :

Mis au point en 1944 ; lance-fusée à charge creuse.

Longueur : 1,38 m ; poids : 6 kg ; portée efficace : 70 m.

Carabine US M1, calibre 30 :

Adoptée par l'US Army en septembre 1941.

Carabine semi-automatique, Winchester fabriquée aussi par General Motors (GM) ; fabriquée de 1942 à 1950 ; calibre 30M1 (7,62 mm) ; poids avec chargeur de 15 cartouches : 2,5 kg. 6,120 millions ont été fabriquées pendant la guerre.

A un seul défaut : la munition est trop faible.

A eu un énorme succès dans les maquis.

Pistolet mitrailleur US M3 A1 :

Adopté en décembre 1944 pour remplacer le PM Thompson.

Assez rare d'en trouver dans les maquis.

Fusil-mitrailleur Bren MKII :

En 1932, les services britanniques essaient plusieurs FM étrangers ; retiennent le Brno ZB 26n ; l'améliore ; construit par l'arsenal d'Enfield : Bren.

Parachuté sur tous les maquis européens ; calibre 303 (7,7 mm) ; poids à vide 10,050 kg ; chargeur de trente cartouches.

Mortier anglais de deux pouces (50 mm) :

Arme normalement une section d'infanterie.

Arme très maniable, bien adaptée au combat de guérilla.

Poids : 10 kg ; poids de l'obus : 0,9 kg ; portée efficace : 900 m.

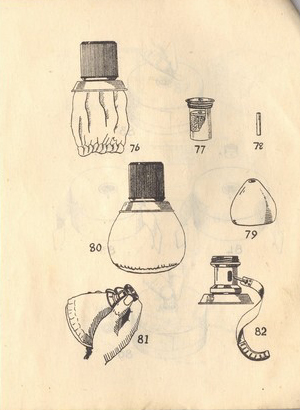

Grenade Gammon :

Est conçue pour développer une très grande puissance, pour être lancée à la main, pour exploser à l'impact, sans système de retard.

Elle est formée d'un bouchon allumeur ou fusée Allways , d'un détonateur et d'un explosif primaire destiné à amorcer la charge principale ; celle-ci peut atteindre jusqu'à 1 kg ; elle est placée dans une sac en tissu noir fermé par un élastique ; elle peut être truffée de morceaux de métal afin d'accroître son efficacité anti-personnel.

Fonctionnement : introduire le détonateur primaire, visser celui-ci à la base de la fusée Allways, charger le sac avec une boule de plastic ou de ‘'808'' ; lorsque le bouchon de bakélite est dévissé, une tresse de coton lestée de plomb entoure la fusée ; maintenir cette tresse en place pour lancer le grenade ; dans l'air, elle est arrachée par le lest de plomb, ainsi que la goupille de sécurité fixée à son extrémité ; désormais, le moindre choc provoque l'explosion, entre autres, le contact avec l'objectif.

Son emploi est délicat, entraîne des accidents mais sa puissance, son souffle et son bruit sont impressionnants.

Pistolet mitrailleur Marlin UD M 42 :

EUA ; 9 mm; chargeur de 20 cartouches ; poids chargé : 4,5 kg ; cadence de tir 700 /mn.

Relativement peu répandu.

Mitrailleuse légère Browning M 30 :

La mitrailleuse légère états-unienne la plus souvent parachutée.

Calibre : 7,62 mm, bande de 100 cartouches, 19 kg, 500 coups par minute, portée 1000 m.

Même si elle est moins puissante que la M 50, la M 30 est une excellente mitrailleuse.

Mitrailleuse Browning M 50 :

La mitrailleuse états-unienne lourde la plus connue.

Elle est toujours utilisée.

Calibre 12 mm, 500 coups par minute, portée jusqu'à 1 800 m.

Son utilisation est limitée par son poids qui peut atteindre 210 kg avec son trépied tripode.

Sa puissance de feu est redoutable.

Mitrailleuse Maschinengewehr (MG) 34 Mauser :

Mitrailleuse allemande la plus utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale.

A eu de nombreuses versions, en particulier le modèle MG 42.

Calibre 7,92 mm, par bande ou chargeur, 900 coups par minute, portée 1000 m, poids 11 kg sans trépied, 23 kg avec.

Auteurs : Alain Coustaury

Sources : Fédération des Unités combattantes de la Résistance et des FFI de la Drôme, Pour l'amour de la France, Drôme-Vercors 1940-1944, édition Peuple Libre, Valence, 1989, 494 p. Ferrard Stéphane, France 1940, l'armement terrestre, Boulogne, ETAI, 1998, 230 p. Venner Dominique, Les armes de la Résistance, Paris, Jacques Grancher, 1976, 335 p. Veyer Jean, Souvenirs sur la Résistance dioise, 1941-1944, Die, Imprimerie Cayol, 1986 (réédition), 112 p.

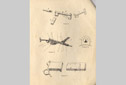

Opuscule de 171 pages de texte, 24 de croquis. La couleur des pages change selon la langue : blanc (anglais), rose (français), jaune (néerlandais), bleue (scandinave), verte (scandinave), violette (allemand). Les pages réservées aux croquis sont blanches.

Ce guide multilingue du sabotage était parachuté avec le matériel qu'il décrit dans toute la France. Il se présente sous la forme d'un petit livret à la couverture anodine. Certaines représentaient des titres de romans, de dictionnaires, afin de ne pas attirer l'attention. Ici la couverture est vierge de toute inscription.

L'opuscule est le parfait manuel du saboteur. Les titres de chapitre sont éloquents : Comment employer les explosifs, Pour allumer les charges simultanément, La quantité d'explosif à employer et comment préparer la charge, Comment attaquer divers objectifs, Action à retardement, Incendies volontaires, Le Limpet (charge pour attaquer les bateaux), Divers (c'est dans ce chapitre qu'est traitée la gammon). Une série de dessins précis complète judicieusement les explications. L'ouvrage décrit les différents moyens et engins de sabotage et quelques armes qui sont largement parachutées (sten, gammon…). Les types de containers sont cités avec le matériel qu'ils contiennent.

Auteurs : Alain Coustaury

Titre : Brochure multilingue pour l'utilisation des armes et des explosifs

Afin d'entraîner les résistants, des manuels d'utilisation des armes leur sont parachutés. Ici, la page qui concerne la gammon.

Genre : Image Type : Brochure

Source : © Collection Albert Fié - Droits réservés

Opuscule broché 13 x11 cm. Couverture en papier fort, vierge de toute inscription ; 171 pages de texte, 24 de croquis.

Date document : Sans date

Voir le bloc-notes (

Voir le bloc-notes (