L'effondrement et le sursaut

Dans la mémoire collective, l’année 1940 se caractérise d’abord par le traumatisme d’une défaite humiliante et la mise en place d’un régime qui fait le choix de collaborer avec le vainqueur. Mais l’appel lancé le 18 juin 1940 depuis Londres par le général de Gaulle et les premiers refus en métropole permettent de préserver l’avenir en jetant les bases d’une résistance future.

Une défaite incroyable, étrange, inéluctable haut ▲

La rapidité de la victoire allemande apparaît stupéfante, tant l’armée française s’effondre rapidement, alors que ses chefs étaient confiants dans sa capacité à « tenir le choc », comme elle l’avait fait à Verdun. La double offensive déclenchée le 10 mai 1940, avec l’invasion des Pays-Bas et de la Belgique et la percée des Ardennes dans le secteur de Sedan permet à la Wehrmacht d’isoler les armées alliées bloquées dans le nord de la France. Pour éviter sa destruction, le corps expéditionnaire anglais est rapatrié depuis Dunkerque entre le 1er et le 5 juin lors de l’opération Dynamo, qui permet également à 100 000 soldats français de rejoindre l’Angleterre. Après la chute de la poche de Dunkerque le 5 juin, les forces allemandes reprennent l’offensive vers le sud et franchissent la ligne de défense que Weygand, nommé généralissime en remplacement de Gamelin, a tenté de constituer sur la Somme. Le 14 juin, les troupes allemandes pénètrent dans Paris, déclarée « ville ouverte ».

La chute de la France haut ▲

La défaite de 1940 est bien plus qu’un simple désastre militaire. Elle provoque une décomposition totale du pays. Militairement vaincue, moralement abattue, la nation se délite en même temps que ses élites politiques et militaires.

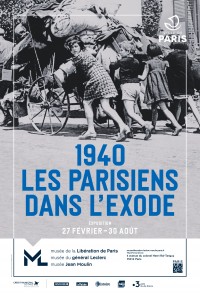

La débâcle des armées s’accompagne d’un gigantesque mouvement de population, qui s’explique par la panique engendrée par la rapidité de l’offensive allemande, la mémoire de l’invasion du nord de la France en 1914 et son cortège d’exactions, la peur des bombardements aériens.

La résignation et le sursaut haut ▲

Le choix de l’armistice fait par Pétain, fondé sur l’idée que la victoire de l’Allemagne est inéluctable, répond aux attentes d’une majorité de Français qui, dans le chaos de la débâcle et de l’exode, aspirent à la fin des combats. Mais ce choix de l’armistice est lourd de conséquences : il engage le gouvernement à en faire respecter les conditions très dures imposées par le vainqueur et à « cesser le combat », terme déjà employé par Pétain dans son discours du 17 juin et qui, contrairement à une capitulation, n’aurait concerné que l’armée. L’armistice signé le 22 juin pose déjà le principe de la collaboration puisqu’il y est précisé que l’administration française doit coopérer avec l’administration militaire allemande (MbF) pour que soient assurés les « intérêts de la puissance occupante ».

Premiers refus haut ▲

Dès les tous premiers jours de l’Occupation, des gestes isolés et esseulés témoignent du premier sursaut de celles et ceux qu’on n’appelle pas alors et qui ne s’appellent pas eux-mêmes des résistants. Ces premiers refus sont de nature très variée et ne présagent pas toujours d’un engagement futur dans la Résistance organisée. Ils n’impliquent pas la même prise de risque selon qu’ils sont effectués en zone Sud ou en zone Nord, se limitent à de simples actions de propagande ou consistent à développer des actions de sabotages. Pour des personnes tenues par le devoir de servir (officiers, hauts fonctionnaires), le fait de désobéir implique de rompre avec la culture d’obéissance qui caractérise leur corps professionnel.

Voir le bloc-notes

()

Voir le bloc-notes

()

Musée de l’Armée, Hôtel national des Invalides (Paris)

Musée de l’Armée, Hôtel national des Invalides (Paris)

Musée de la Résistance de Bondues (Nord)

Musée de la Résistance de Bondues (Nord) Invasion 40 : témoins et événements dans le Nord-Pas-de-Calais

Invasion 40 : témoins et événements dans le Nord-Pas-de-Calais